Occhi che tornano a vedere, occhi che “non vogliono vedere”, di Olga Ambrosanio

Su MICROPOLIS, mensile Umbro di politica, economia e cultura di Ottobre 2024 in edicola con il Manifesto, le riflessioni da un successo della chirurgia oculare, per cui una paziente ritorna a vedere, alla cecità di tante persone che “non vogliono vedere” il baratro in cui è scivolata l’umanità di fronte al genocidio che si sta consumando a Gaza e nei Territori occupati e alla distruzione che il governo israeliano impunemente sta portando anche in Libano e Siria.

Occhi-che-tornano-a-vedereOcchi che tornano a vedere, occhi che non vogliono vedere

Olga Ambrosanio, ULAIA ArteSud ODV

In uno dei periodi più bui dell’umanità, attraversata da guerre senza regole se non quella del disprezzo della vita umana, c’è stato un importante successo della ricerca italiana in campo oculistico, vissuto direttamente dall’associazione che presiedo che segue da anni una delle prime pazienti che ne hanno beneficiato. Ne dà notizia il comunicato della Fondazione Banca degli occhi di Venezia rilasciato alla stampa il 10 ottobre alla conferenza di presentazione della prima cornea artificiale ibrida: “Una esplosione nel 2012 durante la guerra in Siria l’aveva privata della vista a entrambi gli occhi. L’innesto della prima cornea artificiale ibrida, frutto della ricerca italiana, le ha restituito tre decimi di acuità visiva e la possibilità di tornare a vedere. Rasha, rifugiata palestinese dalla Siria, è una dei primi tre pazienti sottoposti al trapianto della prima cornea artificiale ibrida, sviluppata in Italia e pensata per persone ad alto rischio di rigetto”.

Pur non operando nel campo della salute, ci siamo interessati a questa famiglia, arrivata in Libano in fuga dalla guerra in Siria e poi entrata in Italia con i corridoi umanitari, per facilitarne gli adempimenti nel quotidiano, ma sempre rincorrendo l’opportunità di trovare un giorno la possibilità di migliorare la condizione della giovane donna, mamma di tre figli, destinata alla cecità totale. Gli occhi di Rasha sembrava non avessero alternativa, fino a quando ha ricevuto il trapianto dell’“Intra-ker” (questo il nome della cornea artificiale ibrida) dalle mani del prof. Massimo Busin dell’Università degli Studi di Ferrara, dispositivo artificiale che si accompagna ai tessuti ricavati da due donatori e trattati dai tecnici dell’equipe del dott. Diego Ponzin, Presidente di Fondazione Banca degli Occhi del Veneto. “Vedere, un ritorno alla vita, un tornare a nascere”, ha commentato Rasha, alla quale auguriamo di superare il periodo di sperimentazione.

Sulla scia dell’entusiasmo per il risultato, paradossalmente mi sono chiesta se esiste un chirurgo che possa “ridare la vista” a uomini e donne che non vogliono vedere il baratro nel quale è piombata l’umanità, ai diplomatici che continuano a volare da est a ovest senza concludere nulla, ai politici che curano i propri interessi anziché quelli delle persone che rappresentano, a coloro che di fronte ai numeri delle vittime e alla violenza dei metodi utilizzati discettano sui vocaboli più appropriati per inquadrare l’eccidio in corso, operando distingui verbali per svilire una delle poche voci che, in punta di diritto, ha spiegato fin da principio ciò che si sta compiendo: GENOCIDIO. Parlo di Francesca Albanese, relatrice speciale ONU per i Territori occupati.

Non regge lo stomaco quando gli occhi si aprono sulle immagini e sui video di gente maciullata, di carni straziate, di arti staccati dalla loro sede naturale. Gli occhi non trovano nemmeno le lacrime per esprimere il dolore e l’impotenza di non riuscire a fermare questa deriva, e allora irrompe prepotente il parallelo tra il ritorno alla vita di una sola persona, costata studi, investimenti e ricerche, e la distruzione di tante vite, costata anch’essa investimenti, studi e ricerche per lo sviluppo delle tecnologie di guerra.

L’evidente divario di tecnologia tra Israele e Gaza, deltaplani contro missili intelligenti, uomini sul terreno contro omicidi mirati, ha suscitato le proteste di studenti e di alcuni professori nelle Università di tutto il mondo che per mesi hanno tenuto presidi permanenti inondando di tende gli spazi degli atenei. Hanno rivendicato l’annullamento degli accordi di collaborazione tra le Università e le Società che fanno capo al comparto della Difesa per lo sviluppo di tecnologie destinate all’ambito civile che vengono utilizzate in quello militare e viceversa, un connubio che spinge sempre di piu le Università, italiane e non, ad essere interconnesse con le sfere militari e a diventarne complici negli usi non leciti. Un esempio, tra tanti, è la ricerca nata dalla collaborazione dell’Istituto Israeliano di Tecnologia (Technion) con il Ministero della difesa per lo sviluppo di uno scavatore telecomandato utile per i lavori stradali civili, ma utilizzato per la distruzione delle case dei palestinesi.

Michele Lancione, professore del Dipartimento Inter-ateneo di Scienze, Progetto e Politiche del Territorio del Politecnico e dell’Università di Torino nel libro “Università e militarizzazione. Il duplice uso della libertà di ricerca”,Eris edizioni, illustra le implicazioni e le connessioni sottese a tali accordi. Lui ha vissuto in prima persona le intersezioni tra mondo della ricerca e aziende produttrici di materiale bellico e si è dissociato pubblicamente dall’accordo per la produzione di mappe e infografiche tra il Politecnico di Torino e l’Agenzia Frontex, preposta alla sorveglianza delle frontiere esterne europee, le cui iniziative, spesso, si traducono nella violazione sistematica del diritto di asilo. Ci auguriamo che altri docenti seguano il suo esempio.

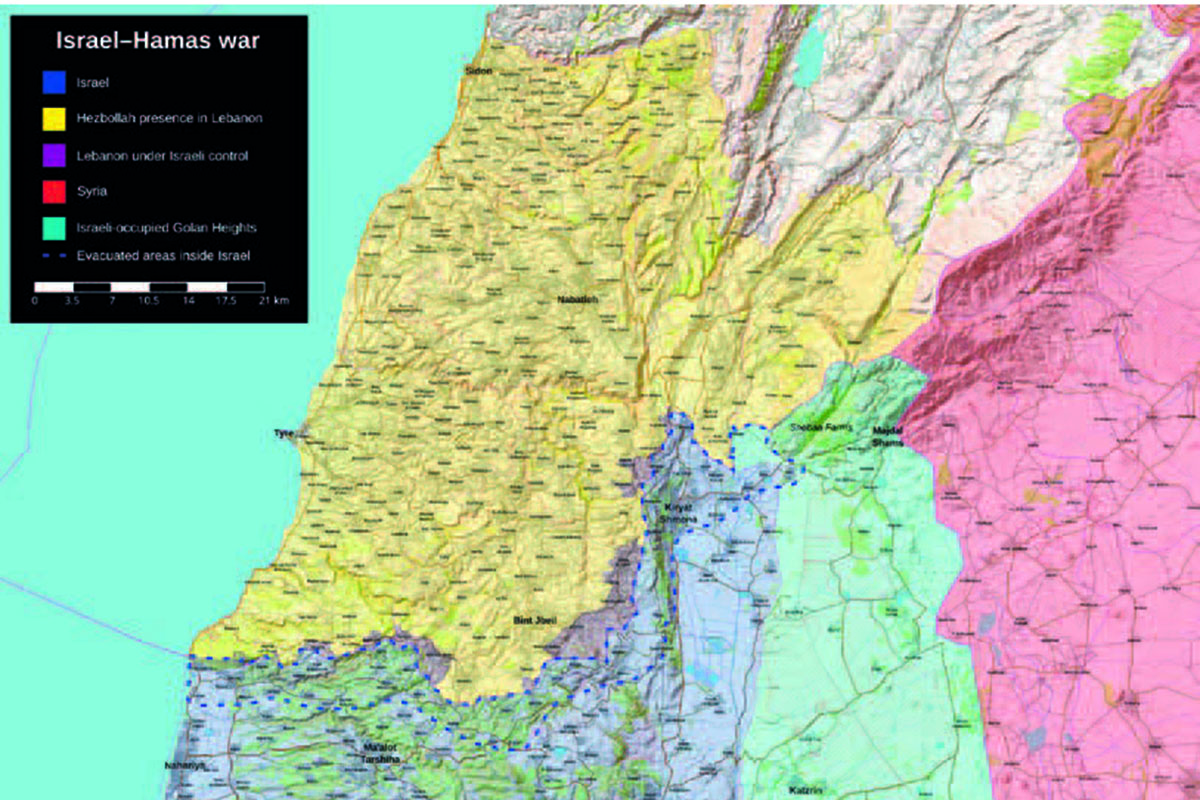

E mentre su Gaza l’ipocrisia della Comunità Internazionale tocca il fondo e in Cisgiordania i palestinesi vengono uccisi dal fuoco dei coloni armati finanziati dal governo israeliano, ora tocca anche al Libano. Nell’articolo di agosto su questo stesso giornale scrivevo di temere che Israele non avesse perso l’occasione per assestare un duro colpo anche a Hezbollah eliminando la resistenza libanese con la quale aveva in sospeso la sconfitta del 2006. Triste presagio. Sta avvenendo.

E sta avvenendo con la stessa modalità applicata a Gaza che non si cura minimamente di colpire anche i civili. Penso ai cellulari fatti esplodere con un sincronismo tecnologico così raffinato da far apparire evidente l’assurdità della versione che ci è stata propinata sulla imprevedibilità e sulla gestione del 7 ottobre da parte di Israele. Nessun sentore del possibile attacco? Appare macroscopico! L’incredibile ritardo delle forze armate israeliane ad allerta avvenuta? Altrettanto! Rifletta il popolo israeliano!

Il Libano, un Paese in uno stallo istituzionale da oltre due anni, con un Presidente della Repubblica decaduto e un governo dimissionario, perché, come si sa, anche se le cariche devono rispondere alle confessioni religiose come fissate dal Patto che pose fine alla guerra civile, non si riesce a trovare la convergenza di tutti i partiti sul nome del nuovo presidente della Repubblica, che deve essere un cristiano maronita, sul Primo ministro che deve essere musulmano sunnita, mentre alla poltrona del capo del Parlamento, che deve essere sciita, è saldamente attaccato dal 1990 Nabih Berri. Le elezioni legislative del maggio 2022 seguite alle proteste del 2019 (al Thawra) che chiedeva anche la fine del sistema confessionale, avevano portato dei cambiamenti con la crescita degli indipendenti – i seggi passati da 1 a 13 – ma non abbastanza per scalfire le roccaforti del potere. La politica libanese non si è mai emancipata dall’ingerenza delle potenze straniere, i partiti politici libanesi assomigliano a sette pseudo-religiose rette ancora dagli stessi personaggi che ebbero un ruolo durante gli scontri della guerra civile, e ognuno fa capo ad un Paese estero. Ecco perché al “Tavolo dei Cinque” che discute per fermare il conflitto in Libano ci sono Arabia Saudita, Egitto, Francia, Qatar e Stati Uniti.

E mentre scrivo arriva la notizia che stamane i bombardamenti cadranno su tutta la città di Tiro. E i numeri di morti e feriti salgono vertiginosamente, come a Gaza. Stessa strategia. Gli sfollati vagano dal Sud al Nord, ma anche in Libano ormai nessun luogo è sicuro. In tanti si dirigono verso la Siria, libanesi e siriani; questi ultimi ripercorrono all’incontrario la strada da cui erano fuggiti per una guerra diversa, ben sapendo, gli uomini, che la scelta è tra le bombe e la rappresaglia del regime siriano che non perdona i disertori.

Ogni tanto trovo il coraggio di contattare le persone con le quali io e i volontari di ULAIA abbiamo interagito per lunghi anni principalmente a Burj al Shemali, uno dei tre campi palestinesi di Tiro. Non lo faccio spontaneamente perché mi vergogno per la posizione del mio governo e dei paesi occidentali, senza parlare di quelli oltre oceano, e poi perché non voglio tenere occupati i loro cellulari. Da un momento all’altro potrebbe arrivare il fatidico messaggio dell’IDF con la mappa dell’area e il segno blu sui palazzi oggetto dell’imminente bombardamento. Sono i volontari che mi spingono a chiedere informazioni personali, hanno mantenuto relazioni con i ragazzi del campo e vorrebbero saperli al sicuro. Sono i soci che hanno bambini a sostegno a chiedere notizie, e mentre i giorni scorsi avevo potuto rassicurarli che i campi del Sud si erano svuotati poi ho saputo che la stanchezza, i disagi, e l’impossibilità di trovare alloggi e sostenerne i costi, ha indotto qualche famiglia a rientrare. L’UNRWA ha aperto solo qualche scuola come rifugio, ma null’altro. I servizi (distribuzione cibo, materassi, coperte e abiti) sono erogati da ONG e associazioni umanitarie. L’ONG partner, la Beit Atfal Assumoud, alla quale devolviamo le nostre raccolte fondi è in prima linea per la distribuzione di pacchi alimentari e kit igienici. Nella lettera che ci ha indirizzato il 6 ottobre il direttore generale Kassem Aina, leggiamo qualche cifra: oltre 2,2 milioni di persone hanno un disperato bisogno di assistenza, tra questi 1,3 milioni di rifugiati siriani, 119.000 profughi palestinesi e 87.000 migranti, i più poveri dormono nei parchi e nei giardini, sui marciapiedi o sulla Corniche lungo il mare. A Piazza dei Martiri, intorno alle statue dei Martiri e sui gradini della Moschea Blu si incontrano molti sfollati, non sono solo libanesi. Ci sono uomini e donne del Bangladesh, vivono a Dahya, zona presa di mira dall’esercito israeliano, non hanno un riparo. Ci sono gruppi di giovani donne dalla Sierra Leone e dal Kenya. Sono lavoratori domestici, i loro datori di lavoro sono andati via e loro sono stati abbandonati a sé stessi, come già accadde durante il Covid. Purtroppo lo stato libanese, in bancarotta, non ha le risorse per aiutare gli sfollati e quindi è la gente comune e le organizzazioni caritatevoli che si stanno rimboccando le maniche.

Colpita la resistenza libanese con le uccisioni mirate dei vertici degli Hezbollah, rispetto all’aggressione israeliana i libanesi si trovano, oggettivamente, in un pericoloso vuoto di potere, analogo a quello dei palestinesi dove l’ANP è sepolta sotto le macerie delle distruzioni in Cisgiordania, incapace di proteggere i suoi figli, e Hamas è decimata dalla supremazia militare israeliana, ma tuttavia trionfante per il coraggio e la determinazione che dimostra ancora oggi, nonostante tutto.